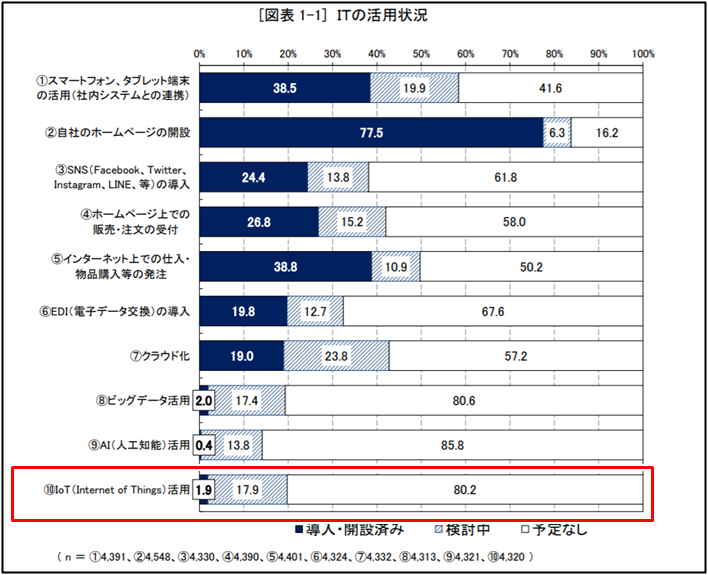

第4次産業革命と称され、国を挙げて企業への導入支援が進んでいるIoT(Internet of Things)ですが、導入に対して慎重な姿勢を見せる企業も少なくありません。

特に中小企業ではその傾向が強く、商工組合中央金庫がおこなった中小企業へのアンケートでは、IoT導入をおこなった割合は1.9%にとどまりました。(2017年7月調査:全国の中小企業4320社対象)

認知度が高まっているにもかかわらず、なぜ中小企業のIoT化が進まないのか?その裏に隠れている背景を探っていくと、3つの大きな課題が見えてきます。

IoT導入が進まない中小企業が抱える3つの大きな課題

1.社内に情報に精通する者がいない

SoftBankのようなその道専門の企業でない限り、ネットワーク通信や情報処理に関する深い知識を経営陣が所有しているケースはほとんどありません。その代わり大企業では、システムエンジニアなどの通信専門の社員が在籍し、進歩の速いインターネットの世界に対応しています。

しかし中小企業では、人件費などの問題で通信専門の部署や担当者を設けられないのが現状です。つまり、社内の誰もがIoTに関する具体的な検討ができない状態なのです。

「よく分からない物に手を出すのは経営に対してリスクが高すぎる。それならば、しばらくは現状維持で十分だ。」

「導入したところで何がどう良くなるのか?」

「IoTを導入したら、社内の仕組みも変えなければいけないかもしれない。組織改革や社員の説得に骨が折れそうだ。」

「IoTを導入したところで、専門の社員がいなければトラブルが起こったときに対応できない。」

IoT導入のプロセスや導入後のイメージ、享受できるメリットが明確にならなければ、NOという答えを出す理由はいくらでも出てきます。

知らないモノに対して恐怖や警戒心を覚え、拒絶するという人間の本能的特徴は、そのまま人の集合体である企業にも当てはまるのです。

2.何が改善点なのか認識できていない

IoTがビジネスの生産性を上げると言われている理由は、

- 今まで感覚値に頼っていたことを「見える化」して広く使えるようにする

- 手作業を自動化して時間や手間を減らし、人的エラーを防ぐ

という2つの特徴があるからです。

例えば、熟練スタッフの「勘」をセンサーなどで測定。数値化してデータを積み上げていけば、その作業の最適解が分かるようになります。目安が数字で見える化されれば、他のスタッフでも再現可能になります。このIoT技術は、後継者不足の悩みを解消して事業を存続させる大きなヒントです。

他にも、例えば品物の数を目視で数えて、紙の伝票に書いて、それを1枚ずつエクセルに入力し直して集計・・・という事務作業があったとしましょう。

これをIoTに置き換えるなら、バーコードリーダーで品物をスキャンするだけで集計データが自動で出力されるような商品管理システムを導入します。そうすれば大幅な時間短縮になりますし、従業員の負担も減ります。また、手作業によるエラーを防ぐこともできます。

このように例を挙げていくと「なるほど!」と思われるかもしれません。しかし実際には、多くの中小企業で業務の改善点が見過ごされています。

それは、日々の業務をこなすのに精一杯という理由なのかもしれません。もしかしたら、「多少のトラブルはつきもの」「受け継がれてきたマニュアル通りに作業するのが正解」という意識が根付いているのかもしれません。

どちらにしろ、「今以上にベストなやり方がある」という考え方に社内全体でシフトしていかなければ、なかなかIoTを活用するという答えにはたどり着かないのが現状です。

3.通信業者からの営業に無意識的な不信感を抱いている

法人用インターネット回線、複合機、各種管理システム、セキュリティシステムなど、ネットワーク通信を用いた法人向け製品は世の中たくさん存在します。当然、中小企業にも頻繁にその提案がなされることでしょう。

通信業者の営業スタイルはさまざまですが、時には中小企業の経営者が理解できないような専門用語を並べて説明をし、強引に契約を交わそうとするケースもあります。

そういった営業を一度でも受けてしまうと、同業他社に対しても無意識にわずかな不信感を抱くようになります。ましてや「通信」という複雑なイメージがある分野ですから、「都合の悪いことをうやむやにして売りつけようとしているのではないか?」というフィルターが初めからかかるのです。

業務効率化や生産性向上のためのIoT製品は日々誕生しています。

それは人手不足(熟練者不足)を補ったり、従業員の雑務を減らして本当に集中すべき作業に力を注いでもらうためのツールです。これからやってくる超高齢化社会に対応した、少ない人的資源でもビジネスを回していく目的で作られています。

ですが、通信に精通する社員がおらず、社内の業務のどこが改善できるのかも見えてこない中小企業にとっては、それを自分事として捉えることが難しい状況です。

IoT導入に関する専門的知識を持った集団と、世の中にたくさん存在する中小企業。離れ小島と化してしまった両者を結ぶ架け橋の存在が必要とされています。

「利益貢献」こそがIoTの役目

中小企業にとってIoTは、利益を最大化させる存在であるべきです。

「月にいくらのコスト削減」や「これだけルーティンワークが楽になる」という目先のメリットだけでなく、思い描いている事業の成長像にどれだけ貢献するか?まで含めて考えれば、目の前のIoT製品が自社にとって必要か不必要かが判断できます。

別の見方をすると、自社に通信専門の社員がおらず、外部の専門家の提案や助言を聞くときには、相手が将来の利益貢献まで含めての話をしているか?という視点で聞いていくのがおすすめです。

中小企業とIoT専門家の間にきちんと架け橋が架かり、お互いがお互いのことを理解し、利益とIoTが結びつく導入計画になっていればベストです。そのような全体性は置いておき、単に手元の作業がラクになることだけを主張する専門家とは、長期的に見て良い関係や結果は巡ってこないでしょう。

第一の目的はIoTを導入することではなく、企業の利益を上げていくことです。そのために将来不足すると考えられる人材や時間をどのようにカバーするのか?その選択肢のひとつとしてIoTがあります。

経営にとって長期的にプラスになるのかどうか?

そもそも自社の長期目標とは何だろうか?

その目標に対して現状維持で進んでいくとどんな問題が待ち受けるだろうか?

その問題を解決する手段は何が考えられるだろうか?

中小企業のIoT導入は、これらの問いの答えを明確にしていくことから始まります。